![]()

親の認知症からの資産凍結を防ぐために利用できる制度に「成人後見制度」があります。

成人後見制度には2つあり、一つは「任意後見制度」、2つ目がこれからお話する「法定後見制度」です。

この記事では

- 法定後見とはどんな制度か

- 法定後見と任意後見の違い

- 法定後見で出来ること

- 法定後見では出来ないこと

- 家族信託との違い

について解説していきます。

法定後見制度とは

法定後見制度とは「既に判断能力が状態的に低下している本人」を対象に、本人が不利益を被ることが無いように支援する制度です。

支援は3つの型である後見、補佐、補助に分かれており、それぞれ成年後見人、保佐人、補助人となり後見していきます。どの型に当てはまるかは、医師の診断書を元に、家庭裁判所が判断をして専任します。

選任されると、日常的な財産管理や身上監護(病院、施設への入退所契約)、判断能力が無い本人がしてしまった契約の取消権などの法律行為に基づくサポート業務を行います。また家庭裁判所が必要と判断すると、さらに「成年後見監督人」が専任されることもあります。

なお、本人が死亡すると、成年後見制度は効力を失います。

法定後見と任意後見の違い

成年後見制度には2種類あると冒頭でお話しましたが、

- 本人の判断能力がある ⇒ 任意後見制度が利用出来る

- 本人の判断能力がない ⇒ 法定後見制度のみ利用可

の2種類です。簡単に言うと、法定後見は本人の判断能力が無い場合に選ぶ制度で、任意後見は本人の判断能力がまだ健在の場合に利用できます。

| 任意後見 | 法定後見 | |

| 本人の状態 | 判断能力がある | 判断能力が無い |

| 後見の開始時期 | 後見監督人を付けた時 | 判断能力が低下した時 |

| 後見の始め方 | 家庭裁判所に申し立てる | 家庭裁判所に申し立てる |

| 本人の意志の反映 | 反映される | 反映されない |

| 後見人の権限 | 契約内容に基づく | 広範囲 |

| 後見人の取消権 | なし | あり |

| 後見監督人 | 必要 | 家裁が必要と認めた時 |

法定後見制度で出来ること

上表を参考にしてもらえば分かりやすいと思いますが、法定後見制度は「家裁への申立時に親本人の判断能力が既に失われている事」が条件です。(判断能があるならば、任意後見制度を利用出来ます)

本人の判断能力がないので・・・

- 本人の財産を最大限守るための広範囲な財産管理する

- 病院や施設への入退所に関わる契約(身上監護)をする

- 本人にとって不利益な契約などを取り消せる

- 家庭裁判所により法定後見人が専任された時点でスタートできる

が、法定後見人のできる事です。

身上監護(しんじょうかんご)とは聞き慣れない言葉ですが、親の暮らしの維持を目的としたもので、生活・医療・介護などの「契約手続き」を進める法律行為を言います。身上監護の目的はあくまで親の生活の支援を目的とするものであって、後見人が管理をするものではありません。任意後見制度を組成する時に、親の意志をしっかりと確認することが重要です。

なお、身上監護(身上保護とも言う)は、実際の暮らしを支援するような行為(実際の介護業務、食事の世話など)は含まれません。あくまでも、契約などの法律行為のみを指します。

法定後見制度で出来ないこと

逆に、法定後見で出来ないことは・・・

- 家庭裁判所が後見人を選任するため自由に決められない

- 本人の資産を維持する事が目的なので自由な財産管理はできない

- 相続税対策などが理由の財産移動はできない

- 本人が死亡するまで解任ができない

というデメリットがあります。

法定後見制度しか選べない

と覚えておきましょう

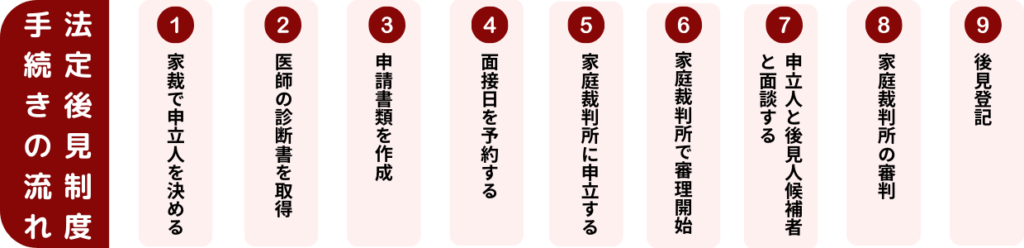

法定後見の始め方

法定後見制度の手順を簡単に説明すると、以下の表のようになります。

➅ 家裁で審査

➆~➇ 後見人を選任

➈ 登記後、後見スタート

このような流れとなります。

まとめ

親の認知症などによる判断能力の低下が原因で、本人のすべての資産が「資産凍結」されてしまった場合の、唯一「資産凍結」を解除する方法が法定後見制度です。

ただ法定後見の利用者からは「使いづらい」「やめれば良かった」などの意見がかなり多く、一度始めてしまったら、本人の死亡まで止めることが出来ません。

親が判断能力を失ってしまったら、法定後見しか方法はありませんが、もし、まだ親の判断能力が健在であるならば、「任意後見」または「家族信託」を出来るだけ早い時期に作ることが最善策です。